生命保険の種類と死亡保障を設定する際のポイントまとめ

「もしもの場合、家族に金銭的な負担をかけたくない」 「自分に万が一のことがあったら、その後の家族の生活が心配…」といった不安がある場合は、生命保険の契約を検討してみるのも1つです。

生命保険には、被保険者(保険の対象となる方)が亡くなった際に保険金を受け取れる“死亡保障”が付いており、万が一の場合に残された家族の生活費や養育費を確保することができます。

この記事では、生命保険の概要と死亡保障を設定する際のポイントを解説しているので、契約をお考えの方はぜひ参考にしてみてください。

生命保険(死亡保険)とは?

生命保険とは、病気やケガの治療・入院・老後の生活・死亡等に備えるための保険商品の総称です。

契約者が公平に保険料を負担し、万が一のことがあった場合に死亡保障等を受けられる仕組みとなっています。

まずは、生命保険の主な種類と代表的な商品について詳しく見ていきましょう。

生命保険の加入率と種類別の特徴

生命保険の加入率

以下は、生命保険文化センターの「令和4年度 生活保障に関する調査」における生命保険の加入率をまとめたものです。

| N | 全生保 | 民保 | 簡保 | JA (農協) |

県民共済・生協等 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 全体 | 4,844 | 79.8% | 64.9% | 2.0% | 3.8% | 13.8% |

| 男性 | 2,141 | 77.6% | 65.2% | 1.9% | 3.4% | 10.7% |

| 女性 | 2,703 | 81.5% | 64.6% | 2.2% | 4.1% | 16.2% |

男性・女性ともに生命保険の加入率は7割を超えており、その大半が民間保険を契約していることが分かります。

また年齢別に見ると、男性・女性ともに30~70歳代で生命保険の加入率が7割を超えている一方、男性の20歳代では50%を下回る等、若年層においては生命保険の加入率が減少傾向にあるという結果でした。

| 20歳代 | 30歳代 | 40歳代 | 50歳代 | 60歳代 | 70歳代 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 男性 | 46.4% | 81.5% | 86.1% | 86.9% | 85.8% | 72.5% |

| 女性 | 57.1% | 82.8% | 86.3% | 87.8% | 86.5% | 78.8% |

参考:令和元年度 生活保障に関する調査(生命保険文化センター)(https://www.jili.or.jp/files/research/chousa/pdf/r4/p197-203.pdf)

生命保険の種類

生命保険は、保険金の受け取り方によって大きく3種類に分かれており、それぞれの特長は以下の通りです。

| 死亡保険 | 被保険者が死亡または高度障害となった場合に保険金を受け取ることができる商品 |

|---|---|

| 生存保険 | 保険期間満了時に被保険者が生存していた場合に保険金を受け取ることができる商品 |

| 生死混合保険 | 被保険者が保険期間内に死亡または高度障害となった場合には死亡保険金、保険期間満了時まで生存していた場合には生存保険金(満期保険金)を受け取ることができる保険 |

当記事では、上記の内「死亡保険」をピックアップして、詳しい商品の分類や死亡保障のポイントを解説します。

死亡保険は被保険者が死亡または高度障害となった場合に保険金が支払われる商品で、保険期間の設定によって「定期保険」と「終身保険」の2種類に分けられます。

定期保険:一定期間のみ死亡保障を受けられる

定期保険とは、一定の保険期間において死亡保障を受けられる生命保険のことです。

保険期間は10年や20年といった年数単位か、もしくは被保険者の年齢によって定められます。

定期保険の保険料は契約時の年齢が若いほど安く、また保険期間が限定的であるといった理由から、後述する終身保険と比較して負担金額が少ないという特徴があります。

ただし、定期保険の保険料は「掛け捨て」が基本となっており、保険期間が終了した際の満期保険金や、解約した際の返戻金等は受け取れないケースがほとんどです。

そのため、定期保険は以下のようなニーズをお持ちの方に向いていると言えるでしょう。

- 生命保険の死亡保障は確保しておきたいが出費はできるだけ抑えたい

- 子どもが独立するまでの間だけ死亡保障を手厚くしたい

なお定期保険の場合、契約更新のタイミングで保険料の見直しが行われるため、更新する度に保険料が高くなっていくという点には注意が必要です。

終身保険:生涯にわたって死亡保障を受けられる

終身保険とは、保険期間の定めがなく、一生涯にわたって死亡保障を受けられる生命保険のことです。

終身保険の保険料は定期保険と比較して高いものの、途中で保険料が見直されるといったことがなく、契約時から一定額で利用を続けられる点が特長です。

また終身保険には貯蓄性があり、解約時には解約返戻金を受け取ることができます。

そのため、死亡保障が不要になった時点で生命保険を解約し、解約返戻金を老後資金に回すといった使い方も可能です。

なお解約返戻金を少なくする代わりに保険料が安くなる「低解約返戻金型終身保険」等、保険料の負担を抑えながら死亡保障を受けられる終身保険も存在します。

これらの特徴から、終身保険は以下のようなニーズをお持ちの方に向いていると言えるでしょう。

- 長期の死亡保障でも保険料が変わらない生命保険が良い

- 生命保険を利用しながら老後資金の貯蓄も行いたい

生命保険の死亡保障を設定する際のポイント

続いて、世帯別の死亡保障の平均額と、生命保険の死亡保障を設定する際のポイントについて詳しく見ていきましょう。

参考|世帯別の死亡保障の平均額

生命保険協会が発表する「2023年版 生命保険の動向」によると、1世帯あたりの平均保険金額は1,358.3万円となっています。

参考として、主要5都市における生命保険の保有契約状況を見てみましょう。

| 1世帯当たりの契約件数 | 1世帯当たりの保険金額 | |

|---|---|---|

| 北海道 | 2.87件 | 936.3万円 |

| 東京 | 3.09件 | 1,470.3万円 |

| 愛知 | 3.61件 | 1,571.1万円 |

| 大阪 | 3.17件 | 1,405.3万円 |

| 福岡 | 3.35件 | 1,286.8万円 |

上表から、生命保険の契約件数や保険金額は生活圏等の条件によって大きく異なることが分かります。

必ずしも平均額に倣えば良いというわけではなく、家族構成や日々の生活における支出・収入額を踏まえ、必要な死亡保障を考えていくことが大切です。

参考:2022年度末 個人保険の都道府県別保有契約状況(生命保険協会)(https://www.seiho.or.jp/data/statistics/trend/pdf/all_2023.pdf)

ポイント①死亡保障は遺族の立場で考える

生命保険の死亡保障を考える際は、遺族の生活にかかる金額から、遺族に支払われる金額を差し引いた金額を算出してみる方法がおすすめです。

遺族側の支出・収入の例としては、以下のようなものが挙げられます。

| 遺族の支出例 | 葬儀費用、生活費、教育費、住宅費、ローン 等 |

|---|---|

| 遺族の収入例 | 貯蓄、配偶者の収入、公的年金(例:遺族年金)、会社からの保障(例:死亡退職金) 等 |

葬儀費用や子どもの教育費、住宅費等はある程度目安が付きますが、生活費については様々な条件で必要金額が変わってくるため、見通しを立てづらいという方も多いかもしれません。

生命保険文化センターの「2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査」にて、以下のように年齢別・年収別の平均額が算出されているので、死亡保障の金額設定でお悩みの方は参考にしてみてください。

世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金(世帯主年齢別)

| 年間必要額 | 必要年数 | 総額 | |

|---|---|---|---|

| 全体 | 327万円 | 17.1年間 | 5,691万円 |

| 29歳以下 | 352万円 | 22.5年間 | 8,543万円 |

| 30~34歳 | 370万円 | 20.1年間 | 7,157万円 |

| 35~39歳 | 390万円 | 19.8年間 | 7,678万円 |

| 40~44歳 | 387万円 | 18.4年間 | 7,043万円 |

| 45~49歳 | 388万円 | 17.3年間 | 6,789万円 |

| 50~54歳 | 366万円 | 18.2年間 | 6,510万円 |

| 55~59歳 | 341万円 | 17.1年間 | 5,357万円 |

| 60~64歳 | 284万円 | 18.2年間 | 5,265万円 |

| 65~69歳 | 292万円 | 17.2年間 | 5,116万円 |

| 70~74歳 | 260万円 | 15.4年間 | 4,031万円 |

| 75~79歳 | 263万円 | 13.9年間 | 3,854万円 |

| 80~84歳 | 264万円 | 12.3年間 | 3,288万円 |

| 85~89歳 | 223万円 | 9.3年間 | 2,243万円 |

世帯主が万一の場合の家族の必要生活資金(世帯主年収別)

| 年間必要額 | 必要年数 | 総額 | |

|---|---|---|---|

| 全体 | 327万円 | 17.1年間 | 5,691万円 |

| 200万円未満 | 218万円 | 14.9年間 | 3,386万円 |

| 200~300万円未満 | 257万円 | 15.8年間 | 4,218万円 |

| 300~400万円未満 | 292万円 | 15.7年間 | 4,395万円 |

| 400~500万円未満 | 304万円 | 17.0年間 | 5,257万円 |

| 500~600万円未満 | 321万円 | 18.3年間 | 6,250万円 |

| 600~700万円未満 | 351万円 | 18.3年間 | 6,493万円 |

| 700~1,000万円未満 | 367万円 | 18.0年間 | 6,589万円 |

| 1,000万円以上 | 400万円 | 17.4年間 | 6,797万円 |

参考:2021(令和3)年度 生命保険に関する全国実態調査(生命保険文化センター)(https://www.jili.or.jp/files/research/zenkokujittai/pdf/r3/p133-179.pdf)

ポイント②医療保険との重複に注意

医療保険とは、病気やケガで治療が必要となった場合に、契約時に定めた保険金を受け取れる商品のことです。

生命保険のような死亡保障は含まれないものの、あらゆる病気・ケガに対する保障を受けられるといった特徴があります。

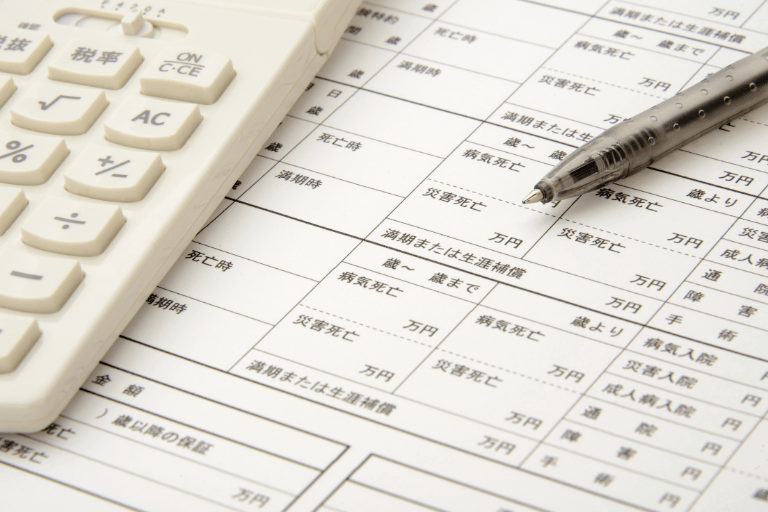

その他、生命保険(死亡保険)と医療保険の主な違いは以下の通りです。

| 生命保険(死亡保険) | 医療保険 | |

|---|---|---|

| 受給条件 | 被保険者が死亡した場合 | 被保険者が病気やケガによる治療を受けた場合 |

| 保険金受取人 | 契約時に設定(配偶者や子ども等) | 被保険者 |

| 保険金の種類 | 死亡保険金 | 入院給付金・手術給付金等 |

なお保険商品の中には、契約途中で生命保険から医療保険に変更できるものや、医療保険に死亡保障の特約をつけられるもの等もあります。

生命保険と医療保険はそれぞれ特徴の異なる保険商品ですが、深く考えずに加入すると保障内容が重複してしまう可能性があるため注意しましょう。

保障内容の重複は無駄な保険料の支払いにも繋がるため、まずは現在加入している生命保険・医療保険の内容を確認し、不足する部分を補い合えるようなプランを選ぶことが大切です。

ポイント③ライフステージに合わせて契約を見直す

生命保険の契約内容や死亡保障の金額等は、ライフステージの変化に合わせて定期的に見直す必要があります。

主な見直しのタイミングは以下の通りです。

| 結婚 | 自身とパートナーが加入している保険を確認し、必要に応じて契約内容や死亡保障の金額を変更しましょう。また保険金の受取人や、被保険者に代わって保険金を請求できる「指定代理請求人」を変更しておくことも大切です。 |

|---|---|

| 住宅購入 | 住宅ローンを利用する際は、多くの場合「団体信用生命保険(団信)」に加入します。団信は、住宅ローン利用者に万一のことがあった場合に、生命保険会社から住宅ローンの残高に相当する保険金が支払われる保険です。住宅費用を含めて生命保険を契約している場合は、団信加入時に生命保険の契約を見直すことで保険料を抑えられる可能性があります。 |

| 妊娠・出産 | 妊娠・出産によって家族が増えた場合は、子どもの養育費・教育費を見込んだ死亡保障を考え直す必要があります。また帝王切開や切迫早産等の場合に保険金が支払われるケースもあるため、女性は生命保険と合わせて医療保険の内容も確認しておくと良いでしょう。 |

| 子どもの独立後 | 子どもが独立して養育費・教育費が必要なくなったら、再度契約内容を見直して不要な死亡保障を外しておくことも大切です。老後の生活費は個人年金保険、医療費は医療保険で備えることも可能なため、収入や貯蓄額とのバランスを見ながら必要な保障を受けられるようにしましょう。 |

【ケース別】死亡保障のシミュレーション

ここからは、生命保険の死亡保障が具体的にいくらぐらい必要となるのか、以下の様々なケースごとにシミュレーションをしていきましょう。

- 夫婦二人の場合(共働き)

- 夫婦二人の場合(夫のみ仕事)

- 夫婦二人と子どもの場合(共働き)

- 夫婦二人と子どもの場合(夫のみ仕事)

夫婦二人の場合(共働き)

共働き世帯の場合、万が一の際に必要となる生命保険の死亡保障は主に「パートナーの葬儀費用」です。

収入の柱である夫に万が一のことが起きても、妻の収入で生活を成り立たせられるのであれば、大きな死亡保障が必要となるケースは少ないと言えるでしょう。

<生命保険の死亡保障を設定する際のポイント>

| 何に備えたいのか | 葬儀・お墓にかかる費用 |

|---|---|

| 必要な死亡保障額の目安 | 葬儀・お墓にかかる費用:約400万円 |

| 適する生命保険の種類 | 終身保険 |

| 月々の保険料の目安 | 約6,000円 |

ただし、共働きであっても配偶者の方が収入が少ないという場合は、生活費を賄ううえで不足する分を生命保険の死亡保障で準備しておく必要があります。

例えば生活費が月25万円で配偶者の収入が月20万円と仮定した場合、年間で不足する金額は60万円(=(25万円-20万円)×12カ月)です。

配偶者の収入のみで賄えるようになるまでを5年かかると想定すると、生活費として備えておくべき金額の目安は300万円(=60万円×5年分)となります。

夫婦二人の場合(夫のみ仕事)

夫婦2人で妻は専業主婦というケースでは、「夫の葬儀費用」と「妻の生活費」が主な死亡保障となります。

妻が就職して生活を立て直すまでの期間を考慮しつつ、お金の面で困らないように生命保険で備えましょう。

<生命保険の死亡保障を設定する際のポイント>

| 何に備えたいのか | 葬儀・お墓にかかる費用、妻の生活費 |

|---|---|

| 必要な死亡保障額の目安 | 葬儀・お墓にかかる費用:約400万円/妻の生活費:約1,500万円 |

| 適する生命保険の種類 | 終身保険:約400万円/定期保険:約1,500万円 |

| 月々の保険料の目安 | 終身保険:約6,000円/定期保険:約2,000円/計:約8,000円 |

夫婦二人と子どもの場合(共働き)

共働きで子どもがいる家庭の場合、必要な死亡保障は主に「夫の葬儀費用」と「子どもの教育費」です。

これまで夫婦2人で分担してきた家事・育児を妻が1人で担うとなると、勤務時間の短縮による収入減や、ベビーシッター等の利用に伴う支出増によって生活費が不足する可能性が考えられます。

パートナーに万が一のことがあった場合、収入と支出がどのように変化するのかをシミュレーションし、不足する分を生命保険の死亡保障で補えるようにしましょう。

<生命保険の死亡保障を設定する際のポイント>

| 何に備えたいのか | 葬儀・お墓にかかる費用、子どもの教育費等 |

|---|---|

| 必要な死亡保障額の目安 | 葬儀・お墓にかかる費用:約400万円/子どもの教育費等:約1,500万円 |

| 適する生命保険の種類 | 終身保険:約400万円/定期保険:約1,500万円 |

| 月々の保険料の目安 | 終身保険:約6,000円/定期保険:約2,000円/計:約8,000円 |

なお教育費については、子どもが一定の年齢を迎えた際に祝い金や満期金を受け取れる「学資保険」を契約するのも1つの方法です。

学資保険には親や子どもの医療・死亡保障がついたものもあるため、生命保険と保障内容が重複しないよう注意しつつ、それぞれの特性を活かしたプランを検討してみると良いでしょう。

夫婦二人と子どもの場合(夫のみ仕事)

専業主婦の妻と子どもがいる家庭の場合、「夫の葬儀費用」と「子どもの教育費」に加えて、「妻・子どもの生活費」も踏まえた死亡保障を考える必要があります。

一家の大黒柱である夫が亡くなると、その後は家族の生活費や子どもの教育費のすべてを妻1人で賄っていかなければなりません。

しかし、専業主婦から就職して生計を立てるまでには時間を要するため、遺された家族が生活に困ったり、子どもの将来の選択肢を狭めたりしないないよう、手厚い死亡保障を備えておくのがよいでしょう。

<生命保険の死亡保障を設定する際のポイント>

| 何に備えたいのか | 葬儀・お墓にかかる費用、妻と子どもの生活費、子どもの教育費等 |

|---|---|

| 必要な死亡保障額の目安 | 葬儀・お墓にかかる費用:約400万円/妻と子どもの生活費:約1,500万円/子どもの教育費等:約1,500万円 |

| 適する生命保険の種類 | 終身保険:約400万円/定期保険:約3,000万円 |

| 月々の保険料の目安 | 終身保険:約6,000円/定期保険:約4,000円/計:約10,000円 |

記事まとめ

- 生命保険(死亡保険)は家族の万が一に備えるための保険で、保険期間の設定によって定期保険・終身保険の2種類に分けられる

- 生命保険の死亡保障を設定する際は、遺族側が必要とする金額をシミュレーションしたうえで、他の保険(医療保険等)と保障内容が重複しないよう注意する必要がある

- 結婚や出産等、家族構成が変化するタイミングで定期的に契約内容を見直し、各ライフステージに合わせた死亡保障を設定することが大切

生命保険の死亡保障は、家族構成や年齢・年収等、様々な条件によって適性額が異なります。

自分の家族にはいくらの死亡保障が必要かをしっかりと見極め、月々の保険料とのバランスを見ながら適切な死亡保障を設定できるようにしましょう。