医療保険と健康保険にはどんな違いがある?保障内容や特徴の違いを比較してみよう

医療保険と健康保険の違いが分からないという人は少なくありません。

健康保険は公的医療保険であり、民間の医療保険とは特徴や役割に違いがあります。また健康保険といってもいくつか種類があり、それぞれ加入条件や特徴などが異なります。

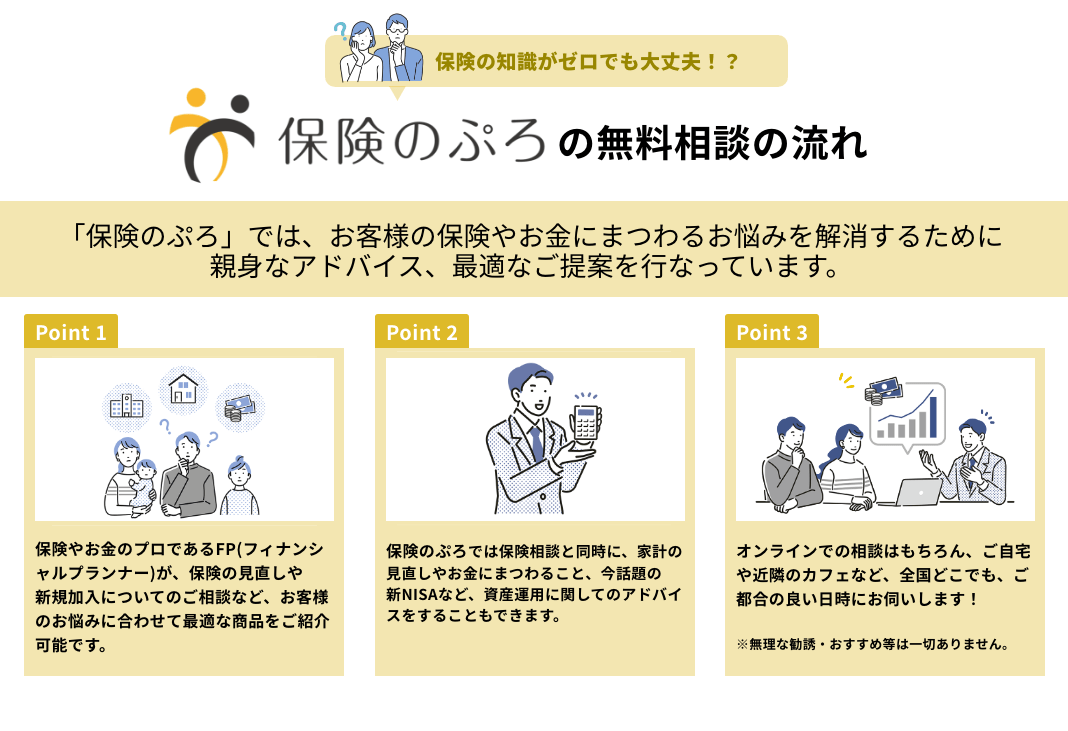

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険と健康保険の違いを分かりやすく解説します。

万一の場合に備えたリスク対策のために民間の医療保険を検討している方はぜひ参考にしてください。

健康保険とは?

まずは、健康保険と呼ばれるものとは、どんな制度なのでしょうか。

公的医療保険のこと

健康保険はサラリーマンやその家族が加入する公的医療保険制度のひとつです。

病気やケガをはじめ、それに伴う休業、また出産や死亡といった不測の事態に備えるものです。

公的医療保険制度とは加入者が支払う保険料を財源として必要な時に必要な人が保険給付金を受け取れる仕組みで、日本では国民皆保険制度により全国民が何かしらの公的医療保険への加入が義務づけられています。

公的医療保険制度の種類と特徴、加入条件の違い

公的医療保険制度にはいくつかの種類があり、特徴や加入条件が違います。

ここでは主な公的医療保険制度についてくわしく解説するので、自分が加入している公的医療保険の特徴や加入条件を確認しておきましょう。

国民健康保険とは?他の公的医療保険の違いは?

国民健康保険とは公的医療保険のひとつで、勤め先の健康保険(健康保険組合や共済組合など)や後期高齢者医療制度に加入していない全ての住民が加入者(被保険者)となっています。

具体的にいうと自営業や農業を営む人や専業主婦、年金生活者、無職の人、また特定の企業に属さない人が国民健康保険の加入者です。

後述の健康保険との違いとして国民健康保険には「扶養」という概念がない点が挙げられます。

例えば自営業者とその配偶者はそれぞれが国民健康保険の加入者かつ被保険者になります。

国民健康保険の保険料は、前年の所得と年齢、加入者数に基づいて計算されるため、住んでいる自治体により負担額に違いがある点も特徴のひとつです。

健康保険とは?他の公的医療保険の違いは?

健康保険(社会保険とも呼ばれる)は特定の企業に勤める正規社員とその扶養家族、また一定条件を満たす非正規社員が加入する公的医療保険です。

この健康保険は勤め先の企業を介して加入するもので、前述のとおり国民健康保険との違いとして事実婚などの内縁者を含む配偶者や三親等以内の親族も扶養家族として加入できる点が挙げられます。

扶養家族が何人いても保険料は変わらないため、保険料を節約するには扶養家族を自分の健康保険に加入させるのがおすすめの方法です。

健康保険は大企業の正規社員等が加入する「健康保険組合」と健康保険組合がない企業の正規社員などが加入する「全国健康保険協会(協会けんぽ)」、海上で働く船員が加入する「船員保険(全国健康保険協会管掌健康保険)」などがあり、健康保険を運営する企業を「保険者」と呼びます。

健康保険の保険料は、被用者の4月~6月の給与の平均額(標準報酬月額)を元に算出され、所属する事業主と被用者で折半します。(労使折半)

この点が保険料も全額自己負担になる国民健康保険との違いです。

共済組合とは?健康保険との違いは?

共済組合は公務員とその扶養家族が加入する公的医療保険です。

公務員とは国家公務員、地方公務員、教職員などがそれにあたります。

共済組合の保険料は健康保険と同様に標準報酬月額を元に算出され、生計を共にする家族は人数に関わらず加入が可能です。

健康保険と比較すると保険料が1割程度安いという違いがあります。

後期高齢者医療保険とは?国民健康保険との違いは?

後期高齢者医療制度とは高齢者の医療費負担の軽減を目的として設けられた公的医療保険制度で、窓口負担が1割と非常に安くなっています。

原則75歳以上の人が加入する制度ですが、65歳以上でも一定の障がいがあれば希望に応じてこの医療制度に加入できます。

後期高齢者医療保険の保険料は後期高齢者医療広域連合によって2年に1度見直しが行われている点が特徴です。

後期高齢者医療保険と国民健康保険との違いはまず保険料の計算方法が挙げられます。

例えば国民健康保険は世帯主にまとめて保険料が請求されますが、後期高齢者医療制度では被保険者一人ひとりが支払うことになります。

また保険料率にも違いがあり、国民健康保険が市区町村単位で保険料率が決まっているのに対して後期高齢者医療制度では都道府県単位で保険料率が決まります。

計算方法が異なるため、どちらの方が保険料が安くなるかは各保険会社に問い合わせてみましょう。

公的医療制度で受け取れる給付と保障内容の違い

国民健康保険や健康保険などの公的医療保険ではさまざまな場面で給付が受けられる仕組みがあります。

給付には現物給付と現金給付があり、例えば病院で保険証を提示すると実際にかかる医療費が3割の負担になるのは現物給付によるものです。

この他にも公的医療保険で受け取れる給付について、その内容や給付を受け取るための条件も含めて分かりやすく解説します。

療養

療養の給付とは上記で述べたとおり、公的医療保険の被保険者(加入者)が病気やケガをして医療機関で診察や治療、手術や薬剤の投与などの処置を受けた場合に適用される給付のことです。

療養の給付は特に手続きをする必要がなく、窓口で加入している公的医療保険の保険証を提示することで給付が受けられます。

療養は被保険者の扶養家族にも同じように給付されますが、扶養家族が受けられる療養の給付は家族療養費と呼ばれます。

入院時食事療養費

入院時には治療費などの他に食費もかかりますが、入院時食事療養費はこの食費の負担を軽減してくれるものです。

具体的には一食あたり460円を自己負担すれば、残りは公的医療保険が支払ってくれます。

入院時生活療養費

入院時生活療養費とは、65歳以上の被保険者が療養病床に入院した場合、居住費の費用を一部自己負担するものです。

具体的には入院時の居住費は1日あたり370円となり自己負担が必要ですが、残りの費用は健康保険などが負担してくれます。

高額療養費

高額療養費とは、ひと月にかかった医療費が一定額を超えた場合、超過分の払い戻しが受けられるものです。

例えば公的保険が適用される医療費が月100万円かかった場合、被保険者の年収が約370万~約770万円であれば、高額療養費制度を活用して自己負担を月額8万7,430円に抑えることができます。

この高額療養費制度の利用については、事前に限度額適用認定証を使って手続きをしておくことも可能ですし事後に申請をしても構いません。

傷病手当金

傷病手当金は、被保険者が病気やケガによって仕事を休まざるを得ない場合、また事業主から十分な報酬を受けられない場合に給付金が支給される制度です。

病気やケガが理由で3日以上連続して休んだ場合に適用となり、4日目以降から休業日に対して給付金が支給されます。

1日あたりの給付額は「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」で計算されます。

出産手当金

出産手当金とは、健康保険の被保険者が出産の理由で会社を休んでいる間に給与を得られない時に公的医療保険から給付金が支払われる制度です。

出産手当金の給付は対象となる期間が決められており、出産の日以前42日目~出産日の翌日以後56日目までの範囲内で会社を休んだ期間となります。

なお1日あたりの給付金額の計算方法は、「支給開始日の以前12カ月間の各標準報酬月額を平均した額÷30日×2/3」です。

出産手当金の申請方法

出産手当金を申請する場合は勤め先の担当窓口か加入している健康保険の公式サイトなどで申請用紙を取り出せます。

申請書には被保険者が記入する箇所の他に医師や助産婦さん、最後に勤め先に記入して頂く箇所があります。

全ての項目を記入したら勤め先から健康保険団体に書類が郵送され、書類に不備がなければ約1~2カ月で指定した口座に出産手当金が振り込まれます。

出産育児一時金

出産育児一時金とは、公的医療保険の被保険者や被扶養者が妊娠85日(4カ月)以降に出産した場合に給付金が支給される制度のことです。

この出産育児一時金は妊娠4カ月を過ぎていれば出産に至らなくても給付の対象となります。

支給額は赤ちゃん一人につき一律42万円となっており、出産手当金と併用が可能であるため、申請し忘れないようにしましょう。

健康保険などの公的医療制度があれば民間の医療保険は不要?

健康保険などの公的医療保険があれば民間の医療保険は不要なのでしょうか。

リスク対策として加入を検討すべき

日本の公的医療保険制度は優れており、世界的にも評価されていますが1~3割とはいえ自己負担が発生しますし、入院が長引けば家族の生活にも支障が出てくるかもしれません。

また入院した場合の差額ベッド代や雑費は公的医療保険では支払われませんから全て自己負担しなければならず、経済的なリスク対策のため、また安心して治療に専念するためには民間の医療保険への加入を検討することをおすすめします。

記事まとめ

公的医療制度である健康保険と民間の医療保険の違いについて紹介しました。

公的医療保険制度は世界的にみても優れており、さまざまな給付が受けられる有難い制度といえます。ただ万一の場合を想定した時、公的医療制度だけでは自己負担が生じるためリスク対策が万全とはいえないのも事実です。

民間の医療保険で公的医療制度の健康保険などでカバーできない部分の保障を備えれば、不測の事態にも慌てる必要がありません。

そのためにも自分が加入している公的医療保険制度の保障内容を理解し、足りない部分を民間の医療保険でカバーすることでベストなリスク対策を実現しましょう。