個人年金保険料控除の計算方法と申告手順・注意点を解説

個人年金保険は老後の備えとして役立つだけでなく、個人年金保険料控除による税負担の軽減にも有効です。

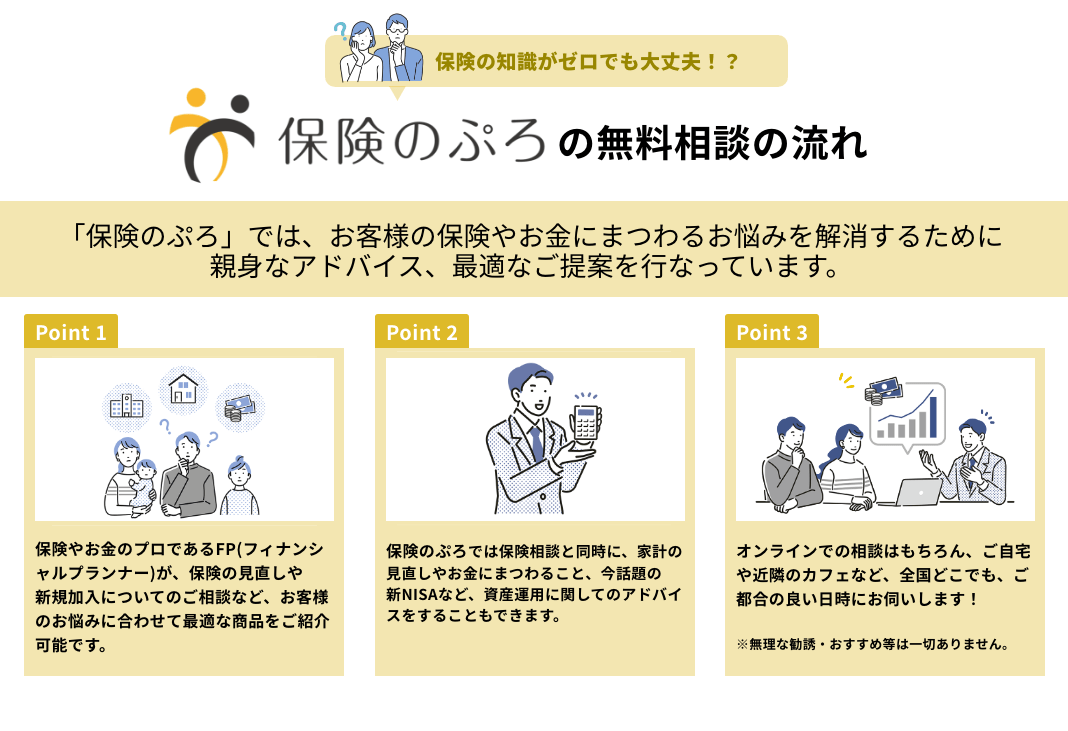

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、個人年金保険料控除の仕組みと手続きの流れについて解説していきます。

具体的にいくらぐらいの税金が減額されるのかといったシミュレーションも行っているので、個人年金保険への加入を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

個人年金保険料控除とは?

個人年金保険料控除とは、個人年金保険の年間払込保険料に応じて、一定額を所得から差し引ける仕組みです。

生命保険料控除の一種で、個人年金保険料控除の他に一般生命保険料控除・介護保険料控除があります。

これらの控除を利用することにより、所得税および住民税の負担額を軽減できる点が大きなメリットです。

まずは、個人年金保険料控除で受けられる具体的な控除額について詳しく見ていきましょう。

所得税の控除額

個人年金保険料控除には新制度(2012(平成24)年1月1日以降)と旧制度(2011(平成23)年12月31日以前)があり、保険加入の時期によって控除額の上限が異なります。

新制度および旧制度における所得税の個人年金保険料控除額・上限は以下の通りです。

新制度の個人年金保険料控除:所得税

| 年間払込保険料額 | 所得から控除される金額 |

|---|---|

| 2万円以下 | 払込保険料全額 |

| 2万円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万円 |

| 4万円超~8万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万円 |

| 8万円超 | 一律4万円 |

旧制度の個人年金保険料控除:所得税

| 年間払込保険料額 | 所得から控除される金額 |

|---|---|

| 2万5,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 2万5,000円超~5万円以下 | (払込保険料×1/2)+1万2,500円 |

| 5万円超~10万円以下 | (払込保険料×1/4)+2万5,000円 |

| 10万円超 | 一律5万円 |

住民税の控除額

住民税も同様に、新制度と旧制度で以下のように個人年金保険料控除額・上限が異なります。

新制度の個人年金保険料控除:住民税

| 年間払込保険料額 | 計算方法 |

|---|---|

| 1万2,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 1万2,000円超~3万2,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |

| 3万2,000円超~5万6,000円以下 | (払込保険料×1/4)+1万4,000円 |

| 5万6,000円超 | 一律2万8,000円 |

旧制度の個人年金保険料控除:住民税

| 年間払込保険料額 | 計算方法 |

|---|---|

| 1万5,000円以下 | 払込保険料全額 |

| 1万5,000円超~4万円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |

| 4万円超~7万円以下 | (払込保険料×1/4)+1万7,500円 |

| 7万円超 | 一律3万5,000円 |

なお生命保険料控除については、個人年金保険料控除・一般生命保険料控除・介護保険料控除の合計適用額の上限として以下の金額が設定されています。

| 所得税の上限 | 12万円 |

|---|---|

| 住民税の上限 | 7万円 |

一般生命保険料控除・介護保険料控除との兼ね合いによっては、個人年金保険料控除を上限まで利用できないケースもあるので注意しておきましょう。

参考

国税庁 No.1140 生命保険料控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm)

具体的にいくらの税金が減額されるの?

続いて、個人年金保険料控除を受けることで具体的にいくらぐらいの税金が減額されるのかを見ていきましょう。

ここでは以下のケースをモデルとして計算方法を解説していきます。

- 年収:400万円(会社員)

- 社会保険料控除:年収の15%

- 個人年金保険の年間払込保険料:8万円

所得税のシミュレーション

課税所得の計算

課税所得とは、所得から基礎控除・社会保険料控除・個人年金保険料控除等の各種控除を差し引いた金額です。

上記のモデルケースを例とした場合の所得税の課税所得は以下の通りです。

- 基礎控除:48万円

- 給与所得控除:400万円×20%+44万円=124万円

- 社会保険料控除:400万円×15%=60万円

- 個人年金保険料控除:4万円

- 控除額の合計:236万円

- 課税所得:400万円-236=164万円

納税額の計算

納税額は課税所得に所定の税率をかけることで計算します。

課税所得が164万円の場合は税率5%となるため、最終的な納税額は以下のように求められます。

- 個人年金保険料控除あり:164万円×5%=8万2,000円

- 個人年金保険料控除なし:(164万円+4万円)×5%=8万4,000円

つまり、個人年金保険料控除を利用することで、所得税を2,000円減額できるということです。

住民税のシミュレーション

課税所得の計算

同様に、上記のモデルケースを例とした場合の住民税の課税所得は以下の通りです。

- 基礎控除:43万円

- 給与所得控除:400万円×20%+44万円=124万円

- 社会保険料控除:400万円×15%=60万円

- 個人年金保険料控除:2万8,000円

- 控除額の合計:229万8,000円

- 課税所得:400万円-229万8,000円=170万2,000円

税額の計算

住民税の所得割は所得に対して10%となっているため、最終的な納税額は以下のようになります。

- 個人年金保険料控除あり:170万2,000円×10%=17万200円

- 個人年金保険料控除なし:(170万円2,000円+2万8,000円)×10%=17万3,000円

つまり、個人年金保険料控除を利用することで、住民税を2,800円減額できるということです。

参考

国税庁 No.1199 基礎控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1199.htm)

国税庁 No.1410 給与所得控除(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1410.htm)

個人年金保険料控除の手続き方法

個人年金保険料控除を適用するには、年末調整または確定申告による手続きが必要です。

続いて、個人年金保険料控除を受けるための手続き方法・手順について詳しく見ていきましょう。

手順①「生命保険料控除証明書」の取得

個人年金保険料控除の適用には、生命保険会社から送られてくる「生命保険料控除証明書」の受取が必要です。

こちらは通常10月~12月頃に郵送されるため、年末調整や確定申告まで失くさずに保管しておきましょう。

また万が一証明書を紛失した場合は、生命保険会社へ連絡することで再発行が可能です。

手順②年末調整・確定申告の実施

会社員や公務員の方は年末調整、自営業の方は確定申告にて個人年金保険料控除の申請を行います。

年末調整(会社員・公務員等)の場合

年末調整が可能な場合は、勤務先に「給与所得者の保険料控除等申請書」を提出すれば完了となります。

必要事項を漏れなく記入し、生命保険料控除証明書を添付したうえで提出しましょう。

なお会社員や公務員の方であっても、年収2000万円を超える場合や年末調整で控除できなかった場合には確定申告での手続きが必要となります。

確定申告(自営業者等)の場合

自営業の方は、翌年2月中旬~3月中旬の間に確定申告の手続きを行いましょう。

確定申告書に生命保険料控除の欄があるので、個人年金保険料控除を含む各種控除の金額を記入します。

記入後は生命保険料控除証明書を添付し、自身が居住する地域の管轄税務署へ提出しましょう。

確定申告は従来の紙による申告方法の他、e-Taxを使ってインターネット上で申告する方法もあります。

個人年金保険に関する注意点

ここからは、個人年金保険料控除および保険金の受け取りに伴う注意点をチェックしていきましょう。

個人年金保険料控除の利用には条件がある

個人年金保険料控除を受けるには、以下の2つの条件を満たす必要があります。

条件①個人年金保険料税制適格特約を付加すること

以下の項目を全て満たしたうえで「個人年金保険料税制適格特約」を付加することが、個人年金保険料控除を受けるための1つ目の条件です。

- 年金受取人が被保険者と同一で、かつ契約者またはその配偶者のいずれかであること

- 保険料の払込期間が10年以上であること

- 年金の支払開始が60歳以上で、かつ年金受給期間が10年以上であること

条件②定額型の個人年金保険であること

個人年金保険料控除を受けることができるのは、個人年金保険料税制適格特約の項目を満たした「定額個人年金保険」のみとなっています。

「変額個人年金保険」は個人年金保険料控除の対象にはならないため注意が必要です。

なお変額個人年金保険は一般の生命保険料控除の対象には含まれているので、控除が可能な場合は忘れずに手続きするようにしましょう。

参考:iDeCo(イデコ)は個人年金保険料控除の対象になる?

個人年金保険と同様に、老後の資金作りに活用できる制度として「iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)」が挙げられます。

iDeCoは掛け金の全額を所得控除の対象とすることができますが、控除の項目は「小規模企業共済等掛金控除」となっており、個人年金保険料控除とは異なる点に注意しましょう。

なおiDeCoは掛け金を控除できるだけでなく、以下の様々な税制優遇を受けられる点が特徴です。

- 掛け金:全額所得控除

- 運用益:非課税

- 年金資産の受取:年金形式の場合は公的年金等控除、一時金の場合は退職所得控除

個人年金の受取時に税金がかかる

個人年金保険の年金を受け取る際には、受け取った金額に対して税金がかかるという点に注意が必要です。

- 契約者と年金受取人が同一の場合:所得税・住民税

- 契約者と年金受取人が異なる場合:贈与税(受取開始時)および所得税・住民税(2年目以降)

ここでは以下のケースをモデルとして計算方法を解説していきます。

- 年齢:65歳

- 公的年金:年間216万円

- 個人年金:年間72万円・支給期間20年間・払込保険料総額1,300万円

契約者と年金受取人が同一の場合

契約者と年金受取人が同じ場合の納税額は以下のように計算されます。

- 個人年金の総収入:年72万円

- 個人年金の必要経費:年65万円

- 個人年金の雑所得:年72万円-年65万円=年7万円

- 公的年金の総収入:年216万円

- 公的年金にかかる雑所得の控除額:110万円

- 公的年金の雑所得:年216万円-年110万円=106万円

- 雑所得の合計:7万円+106万円=113万円

- 課税所得:雑所得の合計113万円-基礎控除48万円=65万円

- 所得税:65万円×5%=3万2,500円

- 住民税:65万円×10%=6万5,000円

契約者と年金受取人が異なる場合

契約者と年金受取人が異なる場合は、1年目に贈与税が発生する点に注意が必要です。

なお2年目以降に納める税金は「契約者=年金受取人」のケースと同様となります。

- 贈与税の対象となる個人年金収入:72万円×20年間=1,440万円

- 贈与税額:{(1440万円-110万円)×45%}-175万円=423万5,000円

例えば夫が契約者・妻が年金受取人となっている場合、個人年金保険の年金は一般贈与財産として扱われ、上記のケースでは45%の税率がかかります。

基礎控除額110万円と一般贈与財産の控除額175万円を差し引いても約423万円の税金を納めなければならないため、税負担を抑えたい場合は「契約人=年金受取人」の形で契約した方が良いと言えるでしょう。

すでに個人年金保険を契約済みの場合も、年金受取前であれば受取人を変更することができます。

参考

生命保険文化センター 個人年金保険の年金を受け取って所得税がかかるときの計算方法は?(https://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/568.html)

税庁 妻名義の生命保険料控除証明書に基づく生命保険料控除(https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/35.htm)

国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)

記事まとめ

個人年金保険料控除を利用すると、所得税や住民税の負担を軽減できます。

ただし全ての個人年金保険が対象になるわけではなく、一定の条件を満たした定額個人年金保険のみが適用を受ける点に注意が必要です。

また「契約者と受取人」「契約者と保険料負担者」が異なる場合、将来受け取る年金に贈与税が課せられる可能性があります。

贈与税は税率が50%前後になるケースもあるため、個人年金保険に加入する際は贈与税の負担がかからないような形で契約するようにしましょう。