医療保険の受取人は本人以外でもよい?契約者や被保険者の場合と比較

「医療保険の受取人は誰にすればいいの?」

「一度決めた受取人は変えられないの?」と疑問を感じていませんか。

受取人の選び方を誤ると、給付金受け取りや税金面で予想外の問題に直面する可能性があります。

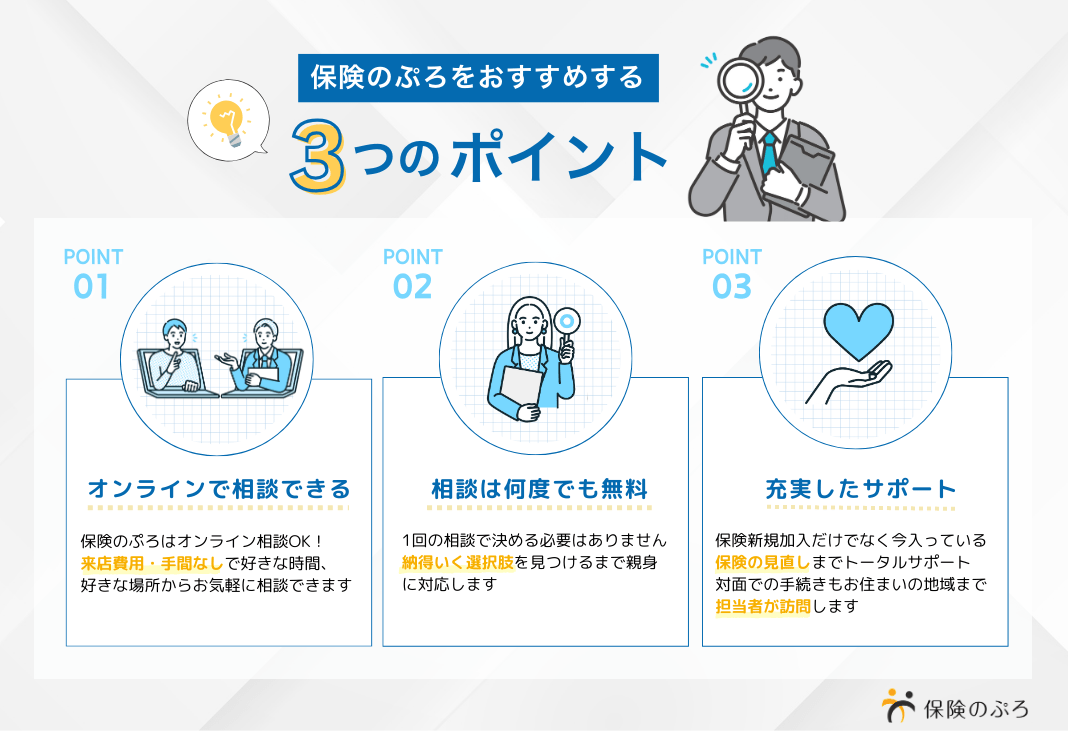

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、医療保険の受取人について、基本的な仕組みから税金に関する注意点まで解説します。

受取人をあとから変更したいときの手続きも詳しく紹介しているので、見直しを検討中の方もぜひ最後までご覧ください。

医療保険の「受取人」とは

医療保険の受取人は、誰でも自由に選べるわけではありません。

ここでは、多くの保険会社が採用している受取人の基本的な仕組みを説明します。

受取人とは

医療保険は契約者・被保険者・受取人の役割で成り立っており、なかでも受取人は重要な立場といえます。

それぞれの役割や条件は、以下のとおりです。

| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | |

|---|---|---|---|

| 役割 | 保険料を支払う人 | 保障の対象となる人 | 給付金を受け取る人 |

| 条件 | 本人または家族 | 契約者本人または家族 | 通常は被保険者本人 |

| 契約者 | 被保険者 | 受取人 | |

|---|---|---|---|

| 役割 | 保険料を支払う人 | 保障の対象となる人 | 給付金を受け取る人 |

| 条件 | 本人または家族 | 契約者本人または家族 | 通常は被保険者本人 |

特別な事情がない限り、受取人は被保険者と同じ人物にするのが原則です。

ただし、事故や重病によって契約者本人が給付金を請求できない状況もあり得るため、多くの保険会社では「指定代理請求人」制度を採用しています。

指定代理請求人について

「指定代理請求人」は、本人が給付金を請求できないとき、代わりに請求できる人物です。

医療保険の契約時に「指定代理請求特約」を付けるか、保険金受取人と一緒に指定代理請求人を指定します。

指定代理請求人にできる方は、以下のとおりです。

- 被保険者の配偶者

- 被保険者の直系血族(父母・子ども・祖父母・孫など)

- 被保険者3親等内の親族(兄弟姉妹・甥・姪など)

- 被保険者と同居または生計を一にする方

指定代理請求人が必要となるケースは、次のような状況です。

- 被保険者が意識不明や重病で意思表示できない

- がんなどの告知や余命宣告を本人に伝えず、家族だけが知っている

なお、代理人の指定には、事前に被保険者の許可が必要となります。

指定代理請求人にはあらかじめ役割を説明し、請求手続きがスムーズに進められる準備をしておきましょう。

成年後見制度について

指定代理請求人の制度を利用できない場合は「成年後見制度」を活用できます。

これは国が定めた制度で、認知症や知的障害などにより契約や財産管理が難しい方を支援する仕組みです。

成年後見制度には、以下の2種類があります。

| 任意後見制度 | 法定後見制度 |

|---|---|

| 将来に備えて、信頼できる人物へ任意後見人を依頼する | 判断能力が十分でない場合、家庭裁判所が後見人を選任する |

成年後見人の手続きは時間がかかるうえ、親族以外の専門家に依頼すると報酬を支払う必要があるため、慎重に検討しましょう。

医療保険の受取人は誰がするべき?本人以外でもOKなのか

医療保険の受取人は被保険者本人にするのが一般的です。

しかし、被保険者が未成年のときや特別な事情を抱えているケースでは、本人以外を受取人に設定できる可能性があります。

本人以外を受取人にする際の注意点を具体的に説明します。

契約者本人以外に受取人にできるのは誰?

本人以外で受取人に指定できるのは、以下のような方です。

- 契約者本人

- 契約者の配偶者

- 契約者の2親等以内の血族(子ども・孫・父母・兄弟姉妹・祖父母)

友人や知人など、血縁関係のない方は受取人に指定できないケースが多く、医療保険によっては契約者と同一人物しか指定できない契約もあります。

本人以外を受取人に指定する際は、受取人との関係によって税金が変わる点にも注意しましょう。

税金に関しては、次の章で詳しく説明します。

受取人によって税金が異なるため注意が必要

医療保険における給付金のうち、入院・手術・通院などで受け取るお金に税金はかかりません。

しかし、受取人が給付金を受け取る前に死亡したときや、解約返戻金・お祝い金を受け取るときは課税対象となります。

適用される税金は、所得税(住民税含む)、相続税、贈与税のいずれかです。

具体例を使って、受取人によって異なる税金を説明します。

死亡保険金にかかる税金

死亡保険金にかかる税金は、受取人によって相続税・所得税・贈与税と分かれます。

【例:夫・妻・子どものいる家庭】

| 保険料の 負担者 |

被保険者 | 保険金 受取人 |

税金の種類 | 非課税枠 |

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 夫 | 妻や子ども | 相続税 | ・「500万円×法定相続人数」までは非課税 |

| 夫 | 妻 | 夫 | 所得税(住民税) | ・一時所得または雑所得扱いとなる ・払った保険料の方が多い場合は非課税 |

| 夫 | 妻 | 子ども | 贈与税 | ・年間110万円以下なら非課税 |

所得税の扱いは受け取り方によって異なり、一時金で受け取ると「一時所得」で、年金で受け取ると「雑所得」になります。

保険料の負担者・被保険者・受取人が異なるケースでは、相続税や所得税よりも税率の高い「贈与税」が課税される点に注意しましょう。

解約返戻金にかかる税金

「解約払戻金」は、保険を契約期間途中で解約したときに支払われるお金です。

支払った保険料よりも多い金額を受け取った場合、所得税または贈与税の課税対象となります。

【例:夫・妻・子どものいる家庭】

| 保険料の 負担者 |

被保険者 | 保険金 受取人 |

税金の種類 | 非課税枠 |

|---|---|---|---|---|

| 夫 | 夫 | 夫 | 所得税(住民税) または源泉分離課税 |

一時所得扱いとなり、50万円までは非課税 |

| 夫 | 妻 | 夫 | 同上 | 同上 |

| 夫 | 夫 | 妻 | 贈与税 | 年間110万円以下なら非課税 |

| 夫 | 妻 | 妻 | 同上 | 同上 |

| 夫 | 妻 | 子ども | 同上 | 同上 |

保険商品によっては、契約日から5年未満に解約すると「金融類似商品」とみなされ「源泉分離課税」対象となるときがあります。

源泉分離課税対象の返戻金は、保険会社から20.315%の税金が差し引かれた状態で支払われる仕組みです。

なお、加入している医療保険が生命保険料控除の対象なら、医療費控除を受けて所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。

医療費控除については以下の記事でもわかりやすくしていますので、あわせてご覧ください。

医療保険の受取人は後からでも変更できるの?

結婚や出産など、ライフステージの変化に合わせて受取人は後からでも変更ができます。

一度設定した受取人を変更する際、どのような点に気を付ければよいのか解説します。

被保険者の同意があれば可能

医療保険の受取人変更は、被保険者に許可を得られれば可能です。

受取人変更手続きには、被保険者の同意書提出を求められます。

ただし、被保険者が病気になったり、亡くなったりした後の受取人変更はできません。

複数の受取人を指定したい際は「Aさん50%、Bさん50%」のように受取割合を決めます。

2010年4月以降に契約した保険では、遺言による受取人変更も選択できます。

受取人を変更したいときは、早めに保険会社へ問い合わせましょう。

受取人を変更する一般的な流れ

受取人を変更する際は、保険会社の指示に従って手続きをします。

基本的な受取人変更手続きの流れは次のとおりです。

- 事前準備

契約中の医療保険「証券番号」を確認する(複数の契約を変更する際は、全ての証券番号を用意) - 医療保険の会社へ連絡

契約者本人から医療保険の会社窓口や電話番号へ連絡する - 必要書類の確認

医療保険の会社から手続きに必要な書類の説明を受け、用意する - 書類の提出

必要書類がそろったら医療保険会社から指定された方法で提出する - 変更手続き完了

後日、医療保険会社から届く書類に間違いがないか確認し、手続き完了

変更する際の注意点

医療保険の受取人変更に関する注意点は、次のとおりです。

受取人は、入院や手術、死亡など保険の支払い事由が発生した後では変更できません。

本人確認書類や印鑑証明書など、必要な書類は保険会社によって異なるため、案内に従って準備しましょう。

受取人変更は相続や税金にも影響を与えるため、家族含め関わる人すべてが仕組みを理解しておくのが大切です。

記事まとめ

医療保険における受取人の選び方について、基本的な仕組みから税金対策まで解説しました。

医療保険の受取人設定で最も重要なのは、給付金を確実に受け取れる体制づくりです。

契約者本人を受取人にするときは、指定代理請求人の設定が必要です。

本人以外を受取人にする際は、税金の負担も考慮して選択しましょう。

受取人選びに迷いがある方、現在の設定に不安を抱えている方は、保険のぷろが提供している無料相談をぜひご利用ください。

経験豊富なアドバイザーが最適な選択をご提案します。