- 更新日:

生命保険募集人の資格について|一般課程試験や募集人としての登録について詳しく解説

保険業界で働くうえで欠かせない資格の一つが「生命保険募集人」です。

生命保険商品を提案・販売をするためには、この資格の取得と登録が必須となります。

しかし、生命保険募集人の資格は誰でも自由に取得できるわけではなく、試験の申し込みや登録の際にはいくつかの注意点があります。

本記事では、生命保険募集人の資格の概要から、取得にあたっての注意点まで詳しく解説します。

これから保険業界を目指す方、転職を検討している方はぜひ参考にしてください。

悩むあなたへ

- 代理店業界では珍しい「拠点マネージャー」が常駐!

- 業界高水準の手数料率で、稼ぎやすい報酬体系

- スケジュールは自分次第!縛られない営業スタイル

生命保険募集人とは

まず、生命保険募集人とはどのような資格なのかを解説します。

概要

生命保険募集人とは、その名の通り「生命保険を募集(販売)する人」を指します。生命保険商品を顧客に提案し、契約を締結する業務を行うためには、必ずこの資格が必要です。

生命保険募集人が行う主な業務は以下の通りです。

- 保険商品の提案・説明

- 契約締結の手続き

- アフターフォローや保全対応

取得するには、まず生命保険協会が実施する「募集人資格試験(一般課程)」に合格し、その後、金融庁への登録を経て、正式に募集人としての資格を得ることができます。

この資格は保険業法に基づき、生命保険会社または保険代理店を通じて登録する仕組みになっており、個人単位で取得・運用できるものではありません。あくまでも所属先である保険会社や保険代理店があって初めて成り立つ資格です。

補足情報:損害保険募集人について

生命保険募集人とよく並べられる資格に「損害保険募集人」があります。

損害保険募集人は、自動車保険や火災保険、傷害保険などの損害保険商品を取り扱うための資格であり、損害保険の営業や契約手続き、事件事故の際の連絡や交渉の代行などを担当します。

この資格も、保険会社や代理店に所属していなければ取得・登録することができません。

生命保険と損害保険の両方を取り扱う保険代理店で働くのであれば、生命保険募集人と損害保険募集人の両方の資格を持っていることで、より幅広いリスクに対応した提案が可能になります。

したがって、これから保険業界を目指す方には、両方の資格取得を視野に入れるのがおすすめです。

生命保険募集人資格の試験の概要

生命保険募集人資格を取得するには、指定の研修を受講し、その後「一般課程試験」を受験して合格する必要があります。

試験の形式

- 試験方法:パソコンを用いたCBT方式

- 試験時間:40分

- 問題数:82問

- 合格基準:70点/100点満点中(合格率は80%程度)

この試験は、生命保険に関する基礎的な知識を問うものであり、法律や商品知識、募集ルール、顧客対応のマナーなど、実務に直結する内容が出題されます。

試験の申し込み

一般課程試験は毎月開催されており、希望する日程と会場を選んで受験することが可能です。

受験回数に制限がなく、合格するまで何度も受験することができますが、基本的には一発で合格することが求められる試験です。

また、申し込みは所属会社を通じて行い、受験費用は所属会社が負担します。

次の記事では、保険募集人の資格でできることやFP資格との違いについて解説します。合わせて参考にしてください!

資格に登録できない人がいるって本当?

これまで生命保険募集人の概要や試験について解説してきました。生命保険募集人(損害保険募集人)は、保険営業マン・生保レディとして働く上で必ず取得しなければならない資格です。

しかし、生命保険募集人として登録できない人も存在することをご存知でしょうか?

ここでは、登録が制限されるケースについて詳しく解説します。

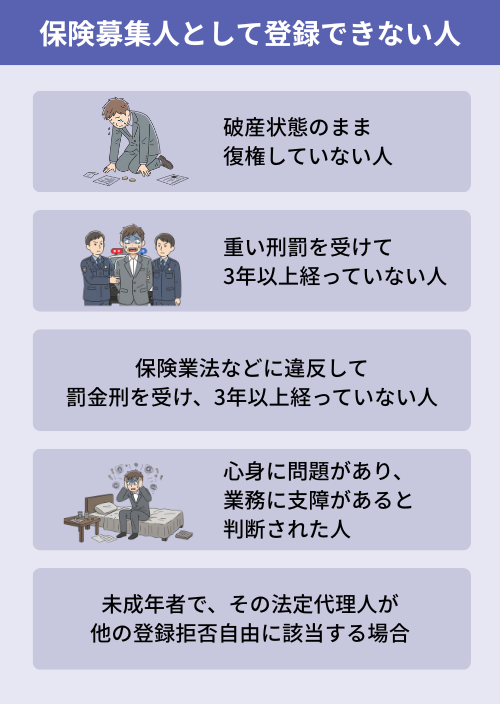

生命保険募集人に登録できない人

保険業法第279条に定められています。代表的なものは以下のとおりです。

これらの条件に該当する場合、資格を取得すること自体は可能でも、募集人としての「登録」が認められないため、実務に就くことができません。

自分が当てはまる項目がないかどうか、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

生命保険募集人資格についての注意点

生命保険募集人の資格は、保険業界でのキャリアをスタートするうえで必要不可欠なものです。

しかし、資格取得や保険募集人としての登録をした後には、いくつか注意すべき点があります。

個人で資格取得することはできない

先述の通り、生命保険募集人は個人で申し込んで取得することはできません。

そのため、転職活動中に「資格だけ先に取っておきたい」と思っても不可能です。無所属の状態では、研修の受講も試験の申し込みも不可能です。

あくまで保険会社や保険代理店などの所属機関を通じて研修を受け、試験に合格し、金融庁へ登録を行う流れとなります。

転職する際には「移管」が必要

すでに所属する保険会社や保険代理店で生命保険募集人を登録している人が転職する場合、資格の移管手続きが必要です。

資格があるからといって、新しい職場ですぐに保険募集できるわけではなく、移管手続きが完了するまでは保険募集にかかる業務を行うことはできません。

移管手続きは、旧所属先で登録を抹消し、新しい所属先で再登録するという流れです。

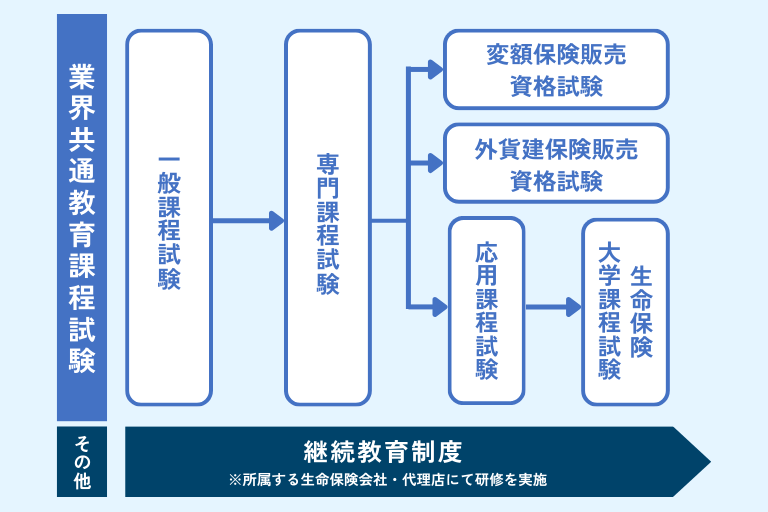

継続教育が必要

生命保険募集人として活動を続けるには、定期的な継続教育の受講が義務付けられています。

なぜかというと、保険業界は法改正や商品改定が頻繁に行われているため、常に最新の情報を把握しておくことが必要だからです。

一般的に、所属する保険会社や保険代理店を通じてeラーニングや集合研修などが実施されており、年1回以上の継続研修を受けることが求められます。

この継続教育を怠ると、最悪の場合、生命保険募集人としての業務が一時停止されたり、資格の取り消しといった処分を受ける可能性もあるため、注意が必要です。

また、研修内容には、法令遵守(コンプライアンス)や顧客対応、適正な保険募集に必要な知識など、実務に直結する内容が多く含まれており、質の高い営業活動を維持するためにも不可欠なプロセスといえます。

高度な業務を担うには専門課程や応用課程も受験しなければならない

生命保険募集人の資格には、基本となる「一般課程」のほかに、より専門的な知識とスキルを身につけるための「専門課程」や「応用課程」といった上位資格が存在します。

一般課程試験のみでも生命保険募集人として営業活動ができますが、お客様への提案の幅を広げたり、より信頼性を担保するためには、上位課程・資格に合格する必要があります。

◾︎生命保険協会が提供する業界共通教育課程

記事まとめ

生命保険募集人は、保険の営業活動を行うために必要な基礎資格であり、保険会社や代理店に所属して初めて取得・登録が可能になります。

試験自体は比較的取り組みやすい内容ですが、登録には「欠格事由」と呼ばれる制限があり、一定の条件に該当すると登録が認められないこともあります。

これから保険業界に足を踏み入れる方は、制度やルールを正しく理解し、安心してキャリアを築いていくための準備をしっかりと整えておきましょう。

生命保険募集人の基礎がわかる記事3選

生命保険募集人の基礎知識がわかる記事はこちらをチェック!