介護保険で利用できるサービスとは?対象者や受給内容をご紹介

ご自身やご家族の方が高齢化してきた場合、将来の健康や介護に対する不安を抱え、介護保険制度で利用できるサービスの利用を検討するのではないでしょうか。

利用する前には、介護保険とはそもそも何を保障し、どんなサービスを受けることができるのかを把握しておき、必要な保障が受けられるようにしたいですよね。

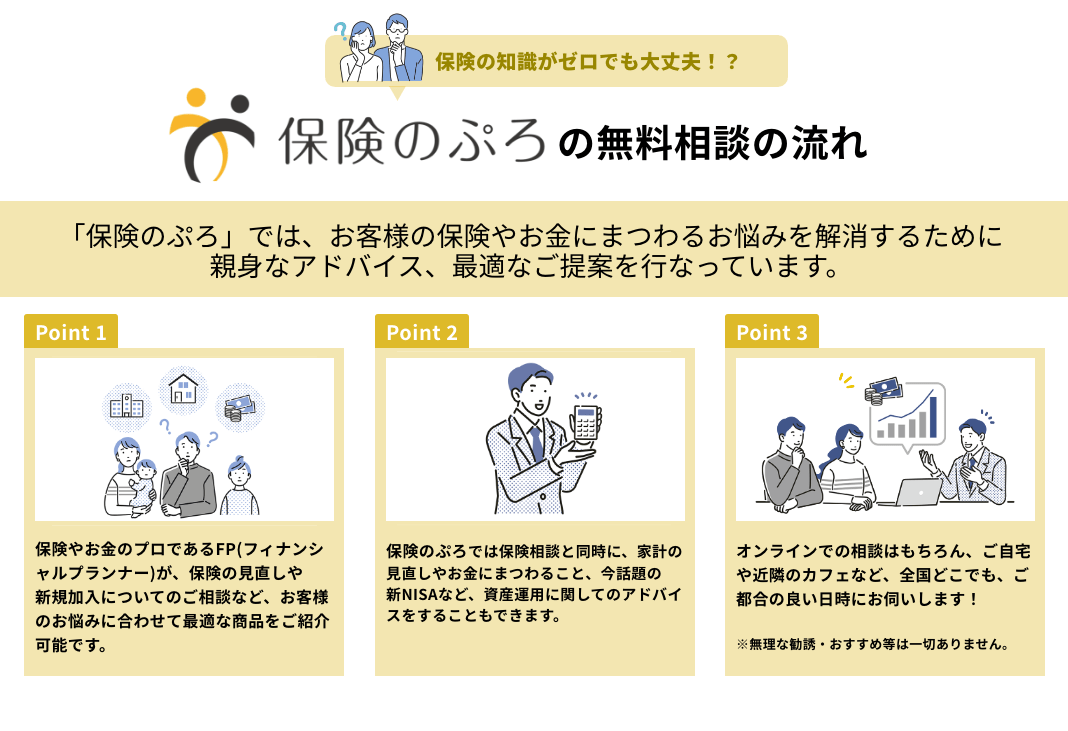

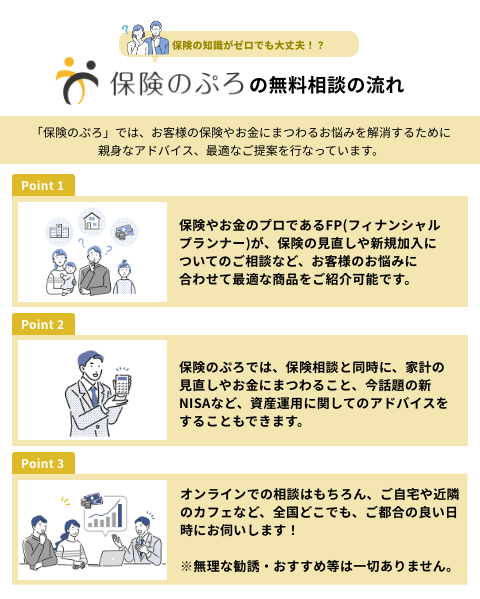

今回は、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、介護保険とはどのような制度なのか、仕組みや利用できるサービスをわかりやすく解説します。

「まだまだ介護は必要ない!」と思う方でも、将来に備えて知っておくと良いでしょう。

介護保険とは?

まず、介護保険とはどのような制度なのでしょうか。制度内容を正しく理解し、必要な保障を受けられるようにしましょう。

制度概要

介護保険制度とは、社会全体で介護を支えることを目的に創設された公的保険制度の一つです。

加入者は自己負担1~3割で介護サービス等を利用することができます。

かつて親の介護は子や親族が担うとされていましたが、少子高齢化が深刻化する日本では、介護する側の負担が大きく、家族だけで介護をするのは困難になりつつあります。

そこで、介護保険制度は少子高齢化問題への取り組みの一貫として平成12年4月にスタートし、それぞれの市区町村が運営しています。

つまり、介護保険とは介護に悩む方を社会全体で支援しようという制度なのです。

対象者と受給要件

介護保険の対象者と受給条件とは以下のとおりです。

※サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受ける必要があります。

| 対象者 | 第1号 被保険者 (65歳以上) | 第2号 被保険者 (40歳〜64歳まで) |

|---|---|---|

| 受給条件 | 要介護状態 要支援状態 | 特定疾病により要介護状態や要支援状態になった場合 |

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険とは」

(https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/commentary/about.html)

65歳以上の人(第1号被保険者)

寝たきりや認知症などにより、介護を必要とする状態(要介護状態)になったり、食事や身支度等、日常生活に支援が必要な状態(要支援状態)になった場合に介護保険のサービスを受けることができます。

40歳〜64歳までの人(第2号被保険者)

初老期の認知症、脳血管疾患など老化が原因とされる病気(=特定疾病)により、要介護状態や要支援状態になった場合に介護保険のサービスを受けることができます。

第2号被保険者から第1号被保険者への区分変更は自動的に行われます。

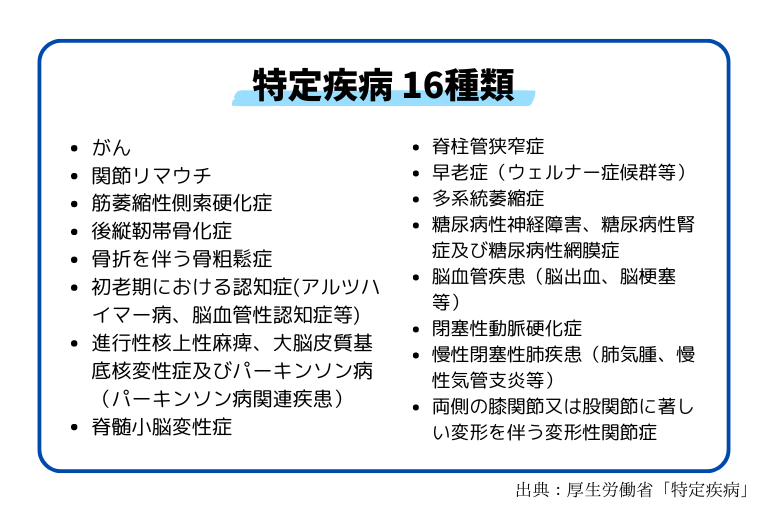

特定疾病は以下の16種類です。

保険料

介護保険の財源は半分が公費負担、もう半分を加入者からの保険料で賄っています。

そのため、40歳以上の人は、介護保険への加入が義務付けられており、皆平等に保険料を負担しているのです。

65歳以上の人(第1号被保険者)

保険料は住まいの市区町村によって異なります。前年度の所得をもとに算出され、本人や世帯の所得によって段階的に設定されるのです。

3年ごとに見直されていますが、最近では上昇傾向にあります。

65歳になった月から徴収が開始し、原則年金からの天引きで、市町村と特別区が徴収します。

40歳〜64歳まで医療保険に加入している人(第2号被保険者)

基本的には「標準報酬月額」によって介護保険料が決まります。地域区分や加入している健康保険等によって変化します。

健康保険などと一緒に徴収され、40歳になった月から徴収が開始します。(※夫の扶養に入っている妻は適用除外です)

会社員の場合、毎月の給与から天引きされますが、介護保険の保険料は会社と折半するので、半額は会社負担となります。

2012年1月1日以降に契約した介護保険や医療保険などは保険料控除の対象なので、こちらもチェックしてみましょう。

なぜ1~3割負担で利用できるの?

先ほど、介護保険の利用者は1~3割負担で利用できるとお伝えしましたが、なぜ少ない負担額で利用できるのでしょうか。

以下では、介護保険の仕組みとはどのようなものなのかを解説します。

制度の仕組みとは

介護保険の仕組みとは、保険者となる市区町村、被保険者、介護サービス事業者(地域支援事業者)、国保連合会の4つから成り立っています。

サービス事業者は要介護(要支援)認定を受けた加入者に対して介護サービスを提供し、厚生労働省が定める「介護給付費単位数サービスコード表」をもとに介護報酬を国保連合会に対して請求します。

請求された国保連合は給付費等を支払ったのち、保険者である市区町村に対して請求を行い、市区町村は被保険者や公費といった財源から支払いを行います。

この一連の流れにより、介護保険加入者は少ない負担で介護サービスを受けることができるのです。

制度で利用できるサービスとは?

では、ご自身やご家族に介護が必要になった場合、どのようなサービスを受けることができるのでしょうか。具体的な利用方法と一緒にみていきましょう。

主なサービスの種類

介護保険制度で利用できる介護サービスは多岐に渡り、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを利用することができます。

利用者はその費用の1〜2割を負担します。

介護サービスの例は以下のとおりです。

(※詳しくは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターにお問い合わせください)

| 自宅に 訪問 | ・訪問介護 ・訪問入浴 ・訪問介護 ・訪問リハビリ ・夜間対応型訪問介護 |

|---|---|

| 施設に 通う | ・通所介護(デイリーサービス) ・通所リハビリ ・地域密着型通所介護 |

| 短期間 の宿泊 | ・短期入所生活介護 ・短期入所療養介護 |

| 施設等 で生活 | ・介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム) ・介護老人保健施設(老健) ・介護医療院 |

例えば、介護保険では、居宅療養管理指導という介護給付のサービスを受けることができます。

居宅療養管理指導とは、要介護状態となった場合において、可能な限り利用者の居宅において、持っている能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、通院が困難な利用者に対して、医師や歯科医師、看護職員などが訪問するサービスです。

心身の状況や置かれている環境等を把握し、療養上の管理及び指導を行うことにより、利用者の療養生活の質の工場を図る目的で提供されています。

利用方法

介護サービスを利用するには要介護(要支援)認定を受けることが必須となります。

具体的な流れは以下のとおりです。

①申請

介護サービスが必要になった場合、市区町村の窓口で「要介護(要支援)認定」の審査請求を行います。

申請の際、第1号被保険者は「介護保険の被保険者証」、第2号被保険者は「医療保険の被保険者証」が必要になるので、持参するのを忘れないようにしましょう。

②要介護(要支援)認定の調査・判定

市区町村の職員などの認定調査員がご自宅を訪問し、要介護(要支援)に至る状況について調査を行います。また、市区町村から主治医に要介護(要支援)者の心身の状況について意見書の作成を直接依頼します。

調査の結果と医者からの意見書をもとに、「介護認定審査会」で審査し、どのぐらいの介護が必要かどうかを判定します。

(要介護は1~5、要支援は1または2のレベルで判定)

③認定結果の通知

原則として申請から30日以内に認定結果が通知されます。

④ケアプランの作成

要介護と認定された方は、在宅介護サービスを依頼する場合、居宅介護支援事業者と契約し、その事業者のケアマネジャーに依頼して、利用するサービスを決め、介護サービス計画(ケアプラン)を作成してもらいます。

施設サービスを利用する場合には、直接希望の施設へ申し込みを行います。

要支援と認定された場合には、地域包括支援センターで担当職員が介護予防サービス計画(介護予防ケアプラン)を作成します。

セルフプランを作成することも可能です。その際は、申請の時点で「セルフプラン作成」の旨を伝えましょう!

⑤サービスの利用開始

介護保険利用者はサービス利用者に対して「介護保険被保険者証」と「介護保険負担割合証」を提示することによって、ケアプランに基づいた居宅サービスや施設サービスを受けることができます。

公的介護保険と民間の違い

これまで公的介護保険制度について解説してきましたが、実は民間の介護保険もあるのです。

以下では公的と民間の介護保険の違いについて簡単に解説します。

加入できる年齢

公的介護保険は、40歳になると強制的に加入することとなっています。

一方、民間の介護保険は年齢制限はなく、加入は任意です。

給付内容

公的介護保険制度とは、基本的に自己負担1割の現物給付で、認定される要介護度に応じて受けられるサービスや区分支給限度基準額が定められています。

支給限度額を超えてサービスを利用した場合には、上限超過分を全額自己負担となります。

民間の介護保険とは、契約内容に応じて給付金を受け取ることができ、一時金で受け取れるタイプと、定期的に受け取れる年金タイプがあります。

保険料払込期間

公的介護保険制度とは40歳から64歳までは医療保険や健康保険と一緒に徴収され、65歳以上の人は年金から天引きされます。

つまり、公的介護保険は一生涯支払う必要があるのです。

一方で、民間の介護保険とは「終身型」と「定期型」の2種類があり、それぞれ払込期間と保険料が異なるのがポイントです。

まとめ

今回は、介護保険とはどのようなものなのか、利用できるサービスや手続きの流れについて解説しました。

公的介護保険とは、少子高齢化の現状から創設された、介護を行う人を支援する制度です。40歳以上の人が公平に保険料を払うことで、制度利用者が少ない負担で生活援助を受けることができます。

ご自身やご家族が高齢化する際には、この記事を読んで介護保険とはどのような仕組みなのかを理解し、適切なサービスを受けられると良いですね。