安い医療保険は加入する意味があるの?選ぶ方のポイントを解説

ケガや病気の際、頼りになるのが医療保険。今現在健康に問題がなくても、入院や手術など万一の場合に備えて加入を検討している人は少なくありません。

できれば毎月の保険料は安い方が良いけれど、入院や手術の際に手厚い保障を受けるにはいくら位の医療保険に加入すべきなのでしょうか。

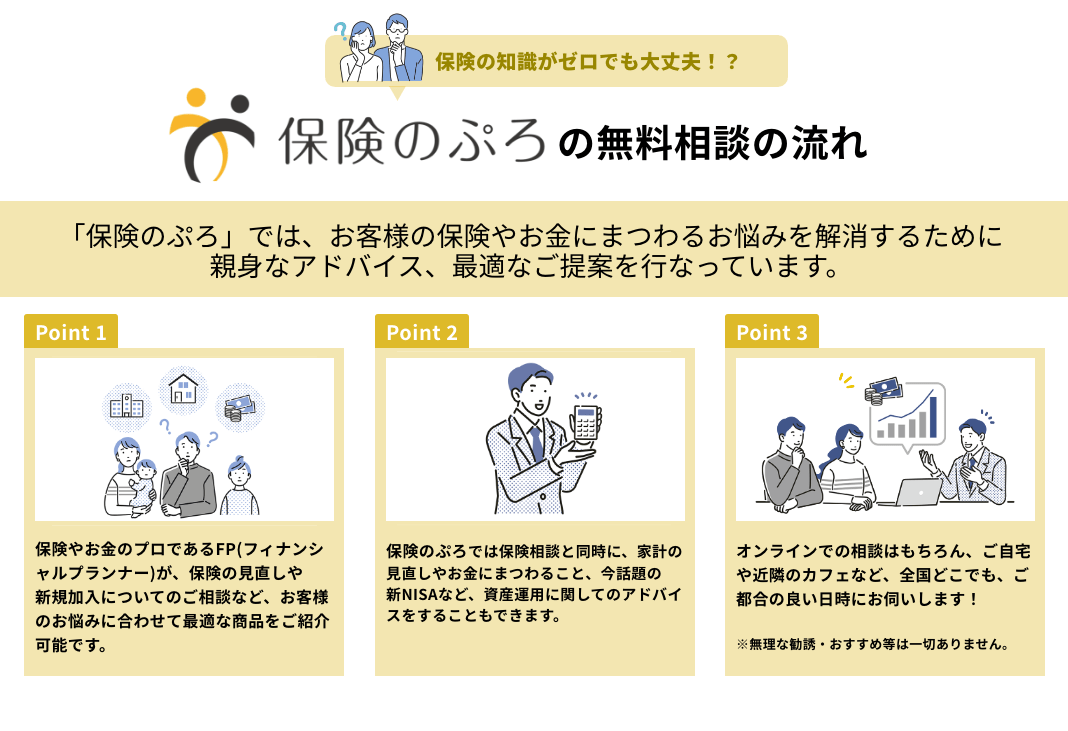

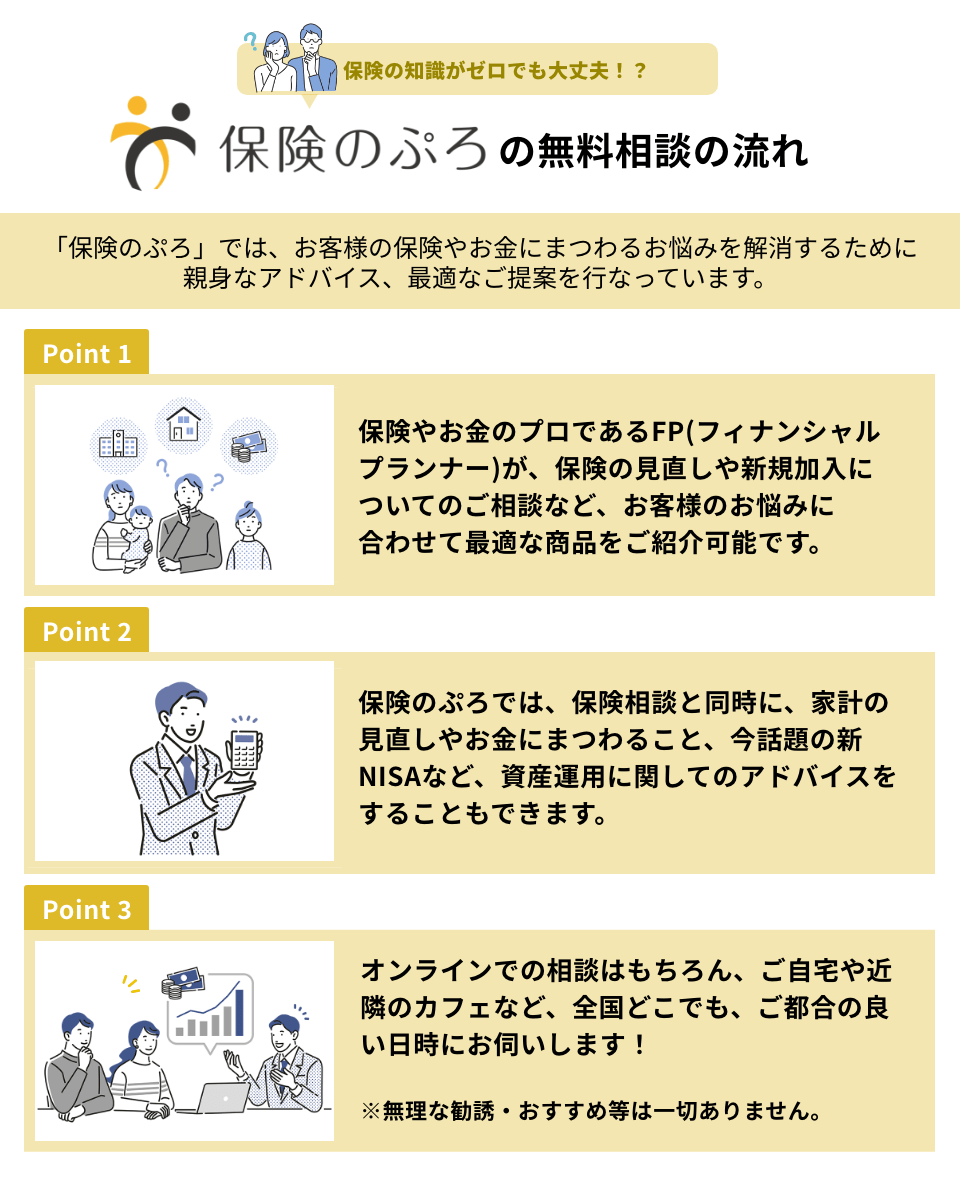

今回、無料保険相談を行なっている「保険のぷろ」が、安い医療保険の選び方や保険料を安く抑える方法を分かりやすく解説します。

安い医療保険でも加入するべき?

安い医療保険でも加入しないよりは良いだろう、という意見をよく耳にしますが、保険料が安いという理由だけで医療保険に加入すると入院や手術給付金の支払対象が限定され、万一の場合に保障が受けられない恐れがあります。

医療保険を選ぶ際には、保険料が安いかどうかではなく保障内容と保険料のバランスを考えましょう。

公的医療保険だけでは不十分?

医療保険の加入を検討する場合に気になるのが「公的医療保険があるから医療保険は不要」という意見です。実際のところはどうなのでしょうか。

公的医療保険とは国民健康保険や会社で加入する健康保険、共済などのことで保険証を提示すれば医療費を1~3割負担するだけで済みますし、同一月の医療費が高額であった場合には収入に応じた払い戻しを受けることもできます。

自己負担が最大でも3割しかないなら普段から貯蓄をしておけば医療保険に加入する必要はない、というわけです。

しかしながら公的医療保険だけでは入院費用を賄うことはできませんし、3割の自己負担が家計に与える影響は実際には小さいものではありません。

また公的医療保険の対象外となる治療は全額自己負担となるため、公的医療保険だけでケガや病気のリスクに備えるのは不十分と言わざるを得ません。

ケガや病気で入院するといくら位お金が必要なのか?

生命保険文化センターが行った「2022(令和4)年度「生活保障に関する調査」(2023年3月発行)」によれば、入院1日あたりの自己負担額は20,674円という結果がでています。(家族が面会に来る交通費や雑費も含む)

ケガや病気で入院するとその間は仕事ができなくなるため、収入が減ったり、人によっては収入がなくなるケースもあり、日ごろから貯蓄をしっかりしていても、かなり痛い出費になることは間違いありません。

その点からいえば、安い医療保険でも加入していれば入院時などの自己負担を減らすことができます。

みんなは医療保険に月額どれ位払ってる?

公益財団法人の「生活保障に関する調査」によると、1世帯あたりの払込保険料の平均は年間約37万円となっています。(医療保険のみのデータがないため、生命保険を含めた金額です)

価格帯で見ると最も多い払込保険料は年間12万円未満となっており、月に1万円程を保険料として支払う人が多いことが分かります。

これは安い医療保険のニーズの高さが理由の一つといえるでしょう。

入院日額は平均いくら?

同調査によれば「ケガや疾病で入院した場合、入院給付金の日額はいくら必要か」という質問の答えは平均9,700円ですが、実際に加入している医療保険の入院日額の平均は8,700円という結果が出ています。

また入院した場合に受け取る一時金については「必要と思う金額」の平均が24.3万円で「実際の保障額は18.7万円」という結果です。

この結果からも多くの人が保障内容と保険料のバランスを考えて医療保険を選んでいることが分かります。

年齢によって必要な保障に違いがある?

年齢によって必要な保障には違いがあります。

例えば20代、30代で独身なら自分自身のリスクが保障できれば問題ありませんが、家族の収入を支えている場合には入院や手術で収入が減った場合の家族の経済リスクに備える必要があるでしょう。

また40代以降になると悪性新生物(がん)や心疾患、脳血管疾患といった三大疾病による死亡割合や生活習慣病のリスクが高まることから、これらのリスクの保障があれば安心です。

このように必要な保障は人によって、また年齢やライフステージの変化によって異なりますから定期的に見直しすることをお勧めします。

保険期間は終身にするべき?

医療保険には5年や10年、15年など決まった期間だけ加入する定期型と一度加入すれば保険料を払い込む限り一生涯保障が続く終身型があります。

定期型はいわゆる掛け捨てで終身型と比べて保険料が安い特長がありますが、契約を更新するごとに保険料が高くなりますし、年齢によっては加入できないこともあるため注意が必要です。

一方終身型は定期型と比べて加入時の保険料が高い傾向があるものの、若いうちに加入しておけば40代、50代と年齢を重ねても保険料が変わらないため、将来的には定期型より保険料が安くなります。

このように医療保険にはそれぞれメリット・デメリットがあるため、自分の状況やライフステージに合わせて選ぶことが大切です。

保険料が安い、つけておくと安心な特約とは?

医療保険はケガや入院の際に入院給付金や手術給付金、一時金を受け取るシンプルな保障内容が元になっています。

ここでは保険料が安い、セットしておくと安心な特約をいくつか紹介しますので医療保険に加入する際の参考になさってください。

先進医療保障特約

先進医療保障特約とは、厚生労働省が認めた先進医療を使った手術などを特定の病院で受けた場合に技術料に相当する金額の給付金を受け取れるものです。

先進医療とは特定の大学病院などで研究・開発され、厚生労働省に認められた高度な医療技術のことで、これに係る費用は全額自己負担となっており決して安いものではありません。

先進医療の技術料は高額になりがちですが、先進医療保障特約を付けてリスク対策しておけば安心です。

対象となる先進医療は、厚生労働省によって適宜変更されますが、特約加入後に認められた先進医療についても給付金の対象になります。

ただしこの特約は保険会社により1,000~2,000万円という上限が設定されており、無制限に保障されるわけではありません。

保険料払込免除特約

保険料払込免除特約とは、保険会社が定めた所定の状態になった場合、保険の保障はそのまま受けられ、以降の保険料の支払いが不要になるものです。

具体的にはがん、急性心筋梗塞、脳卒中などの三大疾病で所定の状態になった時、また所定の身体障害状態、要介護状態になった場合に適用されます。

適用条件は加入する保険会社より異なりますが、上記の状態になった場合には保険料の支払いも負担になりますので、この特約を付けておくと安心です。

女性疾病特約

女性疾病特約とは、女性特有の子宮や乳房の病気、または女性の発生率が高い所定の病気に対して入院給付金が2倍になるなど保障を手厚くするものです。

具体的には、子宮や乳房の病気、甲状腺の障害、がん、貧血、低血圧、胆石症、関節リウマチ、分娩の合併症などの疾病がこれにあたります。

とくにがんについては女性の場合50代前半までの罹患率が男性を上回っており、乳がんや子宮頸がんは35歳以降、卵巣がんは40歳以降から罹患率が上がるため、女性にとって備えておくと安心な特約といえるでしょう。

医療保険の選び方のポイントとは?

安い医療保険商品を選ぶポイントを定義ごとに紹介します。

①健康体割引などの制度を利用する

安い医療保険に加入するには健康体割引を利用するのもおすすめの方法です。

健康体割引とは医療保険に加入する際に受ける審査で保険会社が定める健康の基準条件を満たしている場合、病気になるリスクがより低いという理由から保険料の割引が受けられるもので多くの保険会社が取り入れています。

この割引制度にはタバコを吸わない非喫煙者割引もあり割引制度を組み合わせるとより安い保険料にすることも可能です。

普段から健康に気をつけていれば安い保険料で医療保険に加入できます。

②払込方法を変更する

安い医療保険に加入するには、払込方法を変更するのもひとつの方法です。

一般的に医療保険の保険料は毎月払い込むケースが多いですが、これを半年払いや年払いに変更すると安い保険料になる可能性があります。

これは自動車保険などでも同様で、保険料をまとめて支払うと割引が受けられ安い保険料で医療保険に加入できます。

保険料をまとめて払い込むことに無理がなければ、安い保険料に変更できるこの方法はおすすめです。

③掛け捨てでない医療保険に加入する

安い医療保険として、掛け捨てでない医療保険に加入する方法もあります。

貯蓄型の医療保険に加入する方法もありますが、東京海上日動あんしん生命保険会社のメディカルKitRのように使わなかった保険料が戻ってくる医療保険は安い医療保険を検討している人や保険料が掛け捨てになるのがもったいないと感じる人におすすめです。

メディカルKitRは給付金を受け取ってもその分を差し引いた保険料が戻るのでネットの人気医療保険ランキングでも常に上位にランクインしています。

④共済で医療保険に加入する

共済の医療保険は一般的な保険会社と比べて掛け金(保険料)が安いです。

そのため安い医療保険に加入したい場合、共済で加入する方法もあります。

ただ共済の医療保険はパッケージプランになっており自分の必要な保障内容にカスタマイズすることはできません。

また終身医療保険はあるものの、共済に加入できる年齢は75歳までとなっているため注意が必要です。

共済の医療保険は安いですが、経営破綻した場合に契約者の保障を維持できるようなセーフティーネットがないこともデメリットといえるでしょう。

記事まとめ

今回は、安い医療保険とその選び方について紹介しました。

安い医療保険は保険料の面では有難いですが、ケガや入院の際に慌てずに済むよう保障内容と保険料のバランスを考えて選ぶことが大切です。

また安い医療保険の中でも割引制度を利用したり、払込方法を変更するなどして保険料を抑えることもできますから、ぜひこの記事を参考にして万一の場合にしっかりリスク対策できる医療保険を選びましょう。

以下の記事では、保険料の安さを基準にしたランキングをご紹介しています。医療保険選びをする際の一つの基準として参考にしてください。